【I&S インサイト】ビジネスに活きる循環促進法(1) ―廃棄物処理法を中心にー

DATE 2022.09.28

執筆者:福島紘子

SDGsやサステナビリティという言葉が世間を賑わすようになり、しばらく経ちました。海外だけでなく日本でも、リサイクルを目玉にした商品が売れるようになっています。特に今後の消費をけん引すると見込まれるZ世代では、サステナブルな製品により多くお金を払ってもいいと考える層が4割を超えたという調査もあります1。BtoBでも、不安定な世界情勢により資源価格が高止まりする中、脱炭素にテコ入れする政策面の追い風を受け、金属スクラップや使用済みプラスチックといった再生資源の長期的な需要拡大が見込まれているようです(2022年9月4日日経記事)。

「この流れに乗りたい」と考える企業関係者の方は少なくないと思われます。「でも大変そう」と二の足を踏んでしまう方もまた、少なくないと思われます。

「環境」をビジネスに取り入れるにあたってのハードルは何か。さまざまなものが考えられますが、複雑かつビジネスとは異質なロジックで動いているように見える、環境法と総称される規制もまた、その一つではないでしょうか。

そこで今回の記事では、環境法の数あるトピックの中で廃棄物・リサイクルを柱とする循環促進法(「循環促進法」)について、駆け足にはなりますが二回にわたり、整理を行っていきたいと思います。その中で、①現行の循環促進法の独特さと、そのリスクを回避するための対策、②それでも循環促進法は全体として経済活動の実態に即する方向に向かっており、独占禁止法の規制とオーバーラップし得ることをお示しし、「環境」をビジネスに取り入れる際のヒントになれば幸いです。

①の第一回目は、循環促進法の大枠を整理しながら、循環促進法の中で今なお大きな存在感を示す廃棄物処理法を中心に、「廃棄物等」「廃棄物」について検討したいと思います。

|

目次

|

(1)循環基本法と廃棄物処理法

日本の環境政策の礎といえば環境基本法(平成5年法律第91号)であり、その「環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め」るのが、循環型社会形成推進基本法(「循環基本法」平成12年法律第110号)です(循環基本法1条)。環境法を会社になぞらえて考えますと、環境基本法が社長、循環基本法は循環促進部長とでもいうべき地位を占めています。循環基本法に期待されるタスクは、環境負荷の少ない「循環型社会」の実現であり、そのために以下の三つの活動(「循環促進のための三本柱」)を推進するという方針が掲げられています(循環基本法2条1項)。

|

① 廃棄物等の発生抑制 ② 循環資源の循環的利用 ③ 循環的利用が行われない場合の適正な処分 |

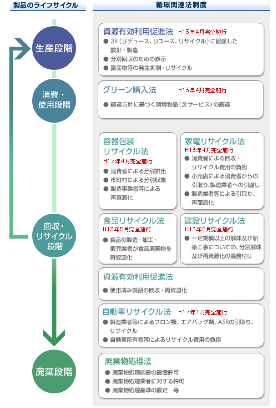

とはいえ、循環基本法はいわば号令をかけるのみで、民間企業に対して法的義務を課すことはありません。実際に企業の皆さまがメインでお付き合いされるのは循環基本法ではなく、資源有効利用促進法や容器包装リサイクル法といった、個別の法律となります。ただ、個別の法律はバラバラに存在しているのではなく、循環基本法の目的である循環型社会形成の推進に向けた実働部隊であり、経済産業省がまとめている下の図のように、循環基本法の下で体系的に動くものと位置づけられています。

経済産業省「循環型社会形成の推進のための法体系」

しかし、組織の形式と実態が異なることはよくあります。この点循環促進部も同様です。循環促進関係法の最古参であり、1954年制定の清掃法を全部改正して1970年に制定された廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「廃棄物処理法」昭和45年法律第137号)が、この分野の真の実力者、いわば「裏の根幹法2」として君臨しています。そして自身も循環基本法に従うべき個別法であるにもかかわらず、時に循環基本法を押しのけるように、循環促進部所属の別の法律にまで影響力を行使しているのです。

その端的な例として、また、循環促進のための三本柱をビジネスに取り入れる際の入口でありながら最もハードル高い法概念の一つとして、「廃棄物」について紹介したいと思います。

(2)「廃棄物等」vs「廃棄物」

循環基本法において、「循環」の対象となるのは「廃棄物等のうち有用なもの」(循環基本法2条3項)とされています。注意したいのは、そこで打ち出されているのは「廃棄物等」という概念であり、単なる「廃棄物」ではないという点です。「廃棄物等」は次のように定義されています。

|

この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。 一 廃棄物 二 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されて いるものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に 関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物を 除く。) |

1号に登場する「廃棄物」は、廃棄物処理法における「廃棄物」(廃棄物処理法2条1項。定義は後述します)とほぼ同義です。したがって、「循環」の対象が「廃棄物等のうち廃棄物を除くもの」ではなく「廃棄物等のうち有用なもの」というとき、「廃棄物」のうち「有用」なものもまた「循環」の対象となり得ることが示唆されています。それどころか循環基本法の立法担当者によれば、ある産業で出された「廃棄物等」は、少なくとも理論的には必ず他の産業の資源として用いられる可能性があるため、「廃棄物等」と循環資源は同義であり、したがって「廃棄物」もまた全てが「循環」の対象となるのだ、と言えるはずです3。

再び上の、経済産業省の図を見てみましょう。「製品のライフサイクル」の下流から上流にのびる矢印が、その製品の循環的利用のリサイクル等の側面(「静脈」)を示していそうではあります。ところが静脈の矢印は、「回収・リサイクル段階」から伸びているのであって、廃棄物処理法の「廃棄段階」からは、静脈が動いていることを示す線は何も出ていません。

廃棄材をリサイクルするのだから、その名のとおり廃棄物処理法を検討しなければならなそうだが、廃棄物処理法はリサイクルの輪の外にあるらしい。循環基本法では「廃棄物」でも有用であればリサイクルの対象とすると言っているのに、なんだ掛け声倒れか、という声が聞こえてきそうです。

(3)廃棄物処理法の「廃棄」の仕掛け

こうした循環基本法の法文と行政のある種の矛盾の一端は、これまでの長らくの運用にありそうです。日本の法政策ではこの図のように、「廃棄物」と「リサイクル(広義。上述の「静脈」とほぼ同趣旨)」に関する法制度が分断して運用されてきたため4、循環基本法が制定されて20年以上が経つ現在も、陰に陽にその分断が表れているのでしょう。

とはいえ廃棄物処理法は、「廃棄物」と「リサイクル」がきれいに分断された前者に、静かに収まっているような法律ではありません。廃棄物処理法の一条を読んでみましょう(強調は引用者)。

|

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 |

ここから廃棄物処理法の「処理」は、「分別、保管、収集、運搬、再生、処分等」とさまざまな機能をもち、「再生」も含んでいることがわかります。つまり、上の経済産業省の図の「廃棄」とは、「廃棄物処理」のうち「廃棄物再生」以外の「処理」を示すと「意訳」することも可能ですし、実際そう解釈すべきなのでしょう。

廃棄物処理法は、このように廃棄物の「再生」の面で、「リサイクル」分野に片足を踏みいれているだけではありません。廃棄物処理法が、「リサイクル」分野にも「裏の根幹法」と称されるほどのパワーをもっていることは、次の形式的事実からも伺えます。すなわち「リサイクル」分野の個別法は、今年の4月にスタートしたばかりの「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)」に至るまで、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)」(「食品リサイクル法」)を除く全ての法律が、循環基本法の「廃棄物等」ではなく廃棄物処理法の「廃棄物」の概念を援用しているという事実を指摘できます。「リサイクル」分野の個別法は、廃棄物処理法を踏まえなくては完全な運用はできないような仕掛けになっているのです。

(4)リスクとしての廃棄物処理法

それだけではありません。廃棄物処理法には、違反した場合の強力な罰則が控えています。ビジネスに関係の深い産業廃棄物では、例えば無許可営業や不法投棄等で、刑罰として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金を、場合によっては両方科されることがあります(廃棄物処理法25条)。もちろん廃棄物処理法の違反が全て刑罰に至るわけではありませんが、廃棄物処理法は、その研究の第一人者をもってして「内容と構造の複雑怪奇さにおいて、廃棄物処理法の右に出る環境法はない。5」と言わしめるほど複雑な条文の構造をもっており、刑罰にまで至るトラップがどこに仕掛けられているか極めてわかりづらいという問題があります。

廃棄物処理法の複雑な条文や厳しい罰則は、深刻化する不法投棄の問題にあわせて、社会的な要請に応えて補充・強化されてましたし、その点に異を唱えたいというわけではありません。ただ、健全な循環型ビジネスを行おうとする企業にとって、廃棄物処理法の「再生」に参入する際の大きな足かせになってきた面は否めません。いかに法律上は全ての廃棄物が循環可能だといっても、廃棄物処理法の世界に飛び込んでその適用を受けることには、リスクもコストもかかりそうです。

そこで、なんとか廃棄物処理法が適用されないように循環型ビジネスを展開できないものか、お考えの方もいらっしゃるかと思います。その際、理屈上最も簡単と思える方法の一つが、リサイクルしようとする廃棄材を廃棄物処理法の「廃棄物」の射程外の有価物とし、廃棄物処理法の適用を受けずに済ますというものです(なお本稿では古物営業法(昭和24年法律第108号)との関係には言及いたしません)。

(1)総合判断説

しかし実務上ここも悩ましいポイントです。廃棄物処理法における廃棄物の定義規定の解釈は、同法をめぐる最大の法的論点とされてきたためです6。

|

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。 |

|

自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。 |

条文自体は一見単純です。しかしながら、「廃棄物」とは何かという解釈をめぐって、法律が制定された翌年の1971年以降、通達や通知の形で様々な行政の解釈が出されてきました。1999年、「廃棄物」をめぐる争いは最高裁判所まで上がることになります7。最高裁によれば、「廃棄物」の定義とは以下のとおりです(強調は引用者)。

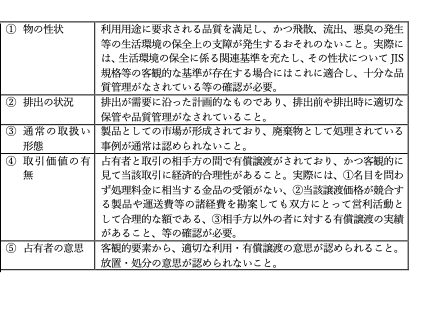

この最高裁の出した決定が、「総合判断説」としてその後の実務の解釈の方向性を決定付けることになりました。環境省の廃棄物処理法に関する最新の「行政処分の指針」(「指針」。平成30年3月30日循環規発18033028号)でも、総合判断説を前提として、各要素の考慮要素の詳細が規定されています。下にまとめましたのでご参照下さい。

(2)足切り基準としての「取引価値の有無」

とはいえ、実際に皆さんが都道府県に廃棄物か否かの照会をされた場合、すべての担当者が上の5要素を等しく「総合的に勘案」してくれるわけではありません。では、無事に有価物と判断されるためには、どの要素に気を付ける必要があるのでしょうか。

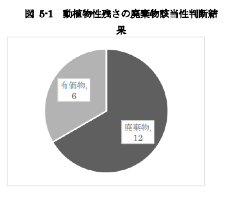

そこで環境省がまとめた「バイオマス発電燃料等に関する廃棄物該当性の判断事例集」(「事例集」)の各自治体の判断傾向を検討しますと、とりわけ「取引価値の有無」の要素が重視されていることがわかります。例えば、食品製造業における食品の余りのような「動植物の残滓」に関する各自治体の判断の傾向を見てみましょう。

有価物と判断されるためには基本的に、(ア)「取引価値の有無」において処理料金が徴収されていないこと、排出時点で逆有償(手元マイナス)となっていないことが確認できた場合に限り、(イ)「物の性状」において生活環境保全上の支障がないものであること、品質管理がなされていることの確認が行われ、残りの3要素が検討されることもあるようです。

このように「取引価値」が「無」いことは、多くの場合に有価物と判断されるにあたっての足切り基準として機能しているようです。実際、東京都環境局は有価物の判断基準について、「『売却代金と運搬費を相殺しても、排出側に収入が有るか否か』というものが、判断の大きな目安となっています。」と公表しています。

(3)有価物判断の今後

手元マイナスとなっているか否かは、特に東京都のように廃棄材の売却代金とその運送費の二要素で判断される場合、一見明確な基準ではあります。ただ、売却代金や運送費は契約当事者が合意すれば決められるので、果たしてその価格が合理的だったのかを第三者が判断するためには、数値だけではなく本来は様々な事情を考慮する必要があります。また、環境に負荷のかからないように運搬すればする程、コストがかかります。そうしたコストの結果として手元マイナスになり、廃棄物に該当すると即断されるのは不合理なようにも思えます。さらに、運送費は予見可能性が高いようでいながら、燃料費高騰など外的な要因に左右されやすい面もあります。

行政の有価物の判断は、「指針」の冒頭に「廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、以下の指針を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施されたい」と宣告されているとおり、今後も厳格さを増していくと予想されます。今まで以上に、数値上逆有償であればとりあえず廃棄物、と一刀両断にされかねません。

しかしながら裁判実務では、既述の最高裁決定以降も以下のように、健全なビジネスであり、環境負荷がかからないように対策をした上でという留保をつけながら、「取引価値」を判断する際に慎重な考慮を求める考えが示されています8(強調は引用者)。

|

取引価値のない物であったとしても、関係法令に照らし、再生利用を含む循環的な資源の有効利用が促進されるべきことは明らかといってよく、それに対する社会的な要請、期待感も大きい。これに取り組む企業が廃棄物処分業の許可を得た上で再生利用を行うことができることは当然としても、これに伴う各種規制等が循環的な資源の有効利用の促進に際して負担となることも否定できないところであり、当該物件の廃棄物該当性を考えるに当たって、以上のような観点から、当該物件の再生利用に関連する一連の経済活動の中で、各事業者にとって、一定の価値があるかどうかという点を、取引価値の判断の一要素して加えるべきは許されるべきものと考えられる。しかし、このように判断の一要素として加えるとしても、そのためには(中略)その再生利用が製造事業として確立したものであり継続して行われていて、当該物件がもはやぞんざいに扱われて不法投棄等がされる危険性がなく、廃棄物処理法の規制を及ぼす必要がないというような場合でなければならない。 |

繰返しになりますが、循環基本法は、すべての「廃棄物等」が有用であり循環利用が可能であるという理想の下に立法され、施行されています。しかし、既に立法担当者が示唆していたとおり、すべての「廃棄物等」が循環利用可能であるというのは、少なくとも現時点では理論上の可能性にとどまります。実際に循環ビジネスにチャレンジする場合、活用しようとする廃棄材が廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当するのは、上述のとおり、相当なリスクとコストがかかるためです。したがってビジネスサイドが、そうした廃棄材を企業努力で有価物と整理することには、十分な合理性があるように思えます。

このように企業努力で循環利用が可能なものを、行政が硬直的に「廃棄物」と判断することは、かえって循環利用のチャンスの芽を摘むことにつながりかねません。

廃棄物処理法の行政による運用は、循環基本法の下、不法投棄の悪事を防ぐという重要な使命に応えつつ、不健全で環境負荷の高い事業は廃棄物処理法を適用するから、健全で環境負荷の低い事業を行うべしという方向性を示す、重鎮ならではのゲートキーパー的な役割であるべきではないかと思われます。その一方、ビジネスサイドでも、廃棄物処理法が発動されないようにすることは、工夫のしどころなのかもしれません。

詳細情報

| 執筆者 |

|

|---|---|

| 取り扱い分野 |

取り扱い分野で絞り込む

- 独占禁止法/競争法

- 独占禁止法の当局対応

- 独占禁止法/競争法上のアドバイス

- 他社の独禁法違反に対する対応

- 独占禁止法コンプライアンス

- 不正競争防止法/営業秘密

- 企業結合審査/業務提携

- 外国競争法

- 知的財産権と独占禁止法

- 取適法(改正下請法)

- 消費者法

- 景品表示法・その他の表示規制の相談

- 景品表示法・その他の表示規制の相談

- 景品規制

- 景品表示法コンプライアンス

- 他社の景表法違反に対する対応

- 景品表示法の当局対応(危機管理)

- 広告代理店/アフィリエイターによる広告

- 食品表示

- 個人情報・プライバシー・セキュリティ

- 消費者安全関係/PL(製造物責任)

- 特定商取引法・電子メール規制

- 消費者争訟・消費者団体対応

- プライバシー/情報法

- 個人情報保護法

- プライバシー保護・データプロテクション・海外法制(GDPR等)対応

- サイバーセキュリティ・情報漏えい対応

- 電子商取引法・デジタルプラットフォーム規制

- 関連分野

- 一般企業法務(ジェネラル・コーポレート)

- 国際業務

- 贈収賄規制

- 通商法・国際経済法

- ヘルスケア

- IT

- ゲーム

- 広告ビジネス

- 電気通信事業